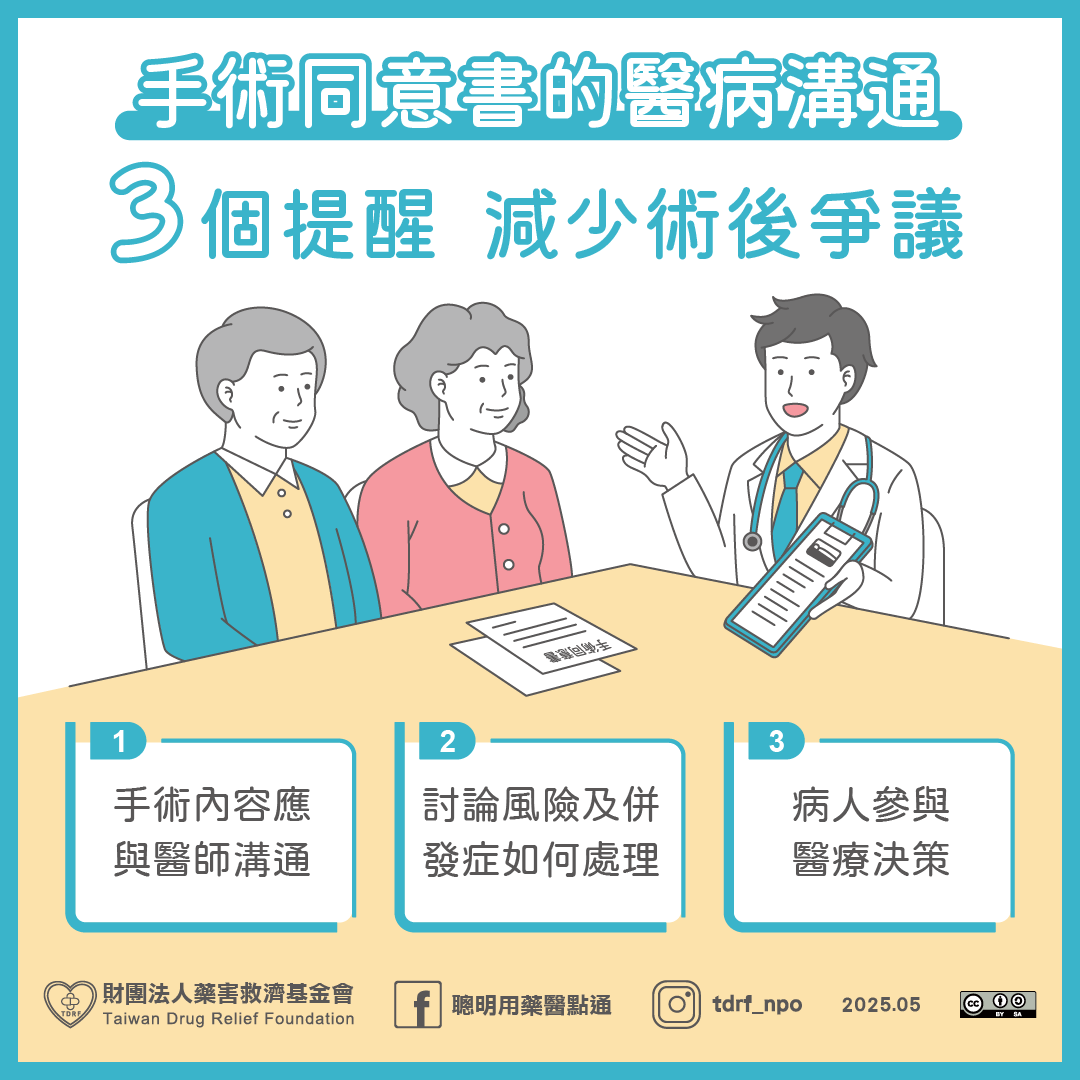

【醫識能‧藥識能】手術同意書的醫病溝通:3個提醒 減少術後爭議

進行手術、麻醉或侵入式檢查前,醫師會提供說明,並請病人簽署同意書。手術同意書本意是建立治療共識,然而當醫療爭議發生時,同意書也可能成為「呈堂證供」,雙方據以爭論醫師事前是否完整說明、病人是否充分知情同意。藥害救濟基金會邀請兼具律師身分的吳政航醫師解析,簽署手術同意書時有哪些溝通的重點,讓告知與同意不只是形式。

手術同意書是醫病溝通的工具

吳政航強調,從醫療的角度來看,手術同意書其實是促進醫病溝通的工具。醫療的專業度高,手術說明書與同意書的內容,可以幫助病人快速了解手術相關知識,也降低醫師口頭說明可能產生的資訊落差;而透過系統性整理的書面資料,醫師也可以更有效率地把手術的常規資訊提供給病人,達到術前充分溝通。

吳政航表示,這個溝通過程是保障病人的醫療自主權,也就是讓病人先充分知情治療的相關資訊,再考量自身身體狀況、經濟條件、時間成本做出治療選擇,最後再行使同意權。因此,理想上手術同意書是醫病討論的基準點,幫助雙方達成下一步治療的共識、朝著同樣目標前進。

然而,吳政航坦言從法律觀點來說,白紙黑字的手術同意書,常在訴訟時成為醫病間攻防「是否充分知情同意」的證據,反而加深對立與歧見。因此,如何讓手術同意書發揮真正的溝通作用,以下有三個提醒:

1.手術內容應與醫師溝通

吳政航表示,手術負最大責任就是主刀醫師,因此同意書最好由主刀醫師跟病人親自說明,病人之後若提出其他問題,主刀醫師如果沒有時間回覆,可授權由團隊其他醫師告知,這些說明過程均應做紀錄,證明有實質的告知。

有時病人可能直接詢問護理師或其他人員,吳政航說,若是事前準備等庶務事項,可由其他人員說明,但牽涉到手術的適應症、風險或併發症等事項,仍應由醫師解說。他也提醒,病人才是身體的主人,因此也需要承擔一部分「知情」的責任,如果有聽不懂的地方要提問,讓醫療人員可以多做說明,避免「有聽沒有懂」。

2.討論風險及併發症如何處理

吳政航指出,最常見的爭議原因,就是手術後發生併發症卻沒有妥適處理,病人一旦找了其他醫師處理與評論,就容易對原本的醫師產生不信任。他建議醫病雙方術前溝通時,最好預先討論可能產生的不適症狀,以及即使產生併發症,後續可以做哪些醫療處理,讓病人有心理準備,並能安心跟醫師合作。

對病人與家屬來說,出院時應該要了解出現哪些警訊時要立即回診,也可事先詢問院方是否有即時諮詢管道,以利及早處理併發症問題。

3.病人參與醫療決策

病人想獲得妥善治療,無法僅靠醫師單方面努力,病人的參與和合作也很重要。吳政航建議,病人的參與應該從疾病診斷階段就開始,他強調正確的診斷是治療成功的關鍵,病人不妨主動向醫師瞭解病情診斷的依據、後續需要進行哪些檢查,甚至可再徵詢第二意見,以利更全面掌握自身健康狀況。

進入治療階段後,吳政航建議病人可持續與醫師討論各種治療方式的差異性,權衡利弊,再來做選擇;如果決定要動手術,應針對手術的內容進行了解,「病人愈積極參與治療決策,愈能降低期望值的落差,也比較不會全歸咎都是醫師的決定,讓醫病更能攜手對抗疾病,而不會因溝通不良成為對立方。」

延伸閱讀:國民健康署〈手術提問單〉

https://exdep.edah.org.tw/quality/index.php/2022-06-21-08-44-12

本著作係採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權.