【醫識能‧藥識能】如何運用醫院的意見反映管道

許多自覺遇到爭議的病家,在就醫過程中存在疑慮或委屈,不知道能向誰表達、反映;也有病人不敢直接問醫師,又擔心向院方反映是「告狀」,可能對後續照護產生負面影響。高雄醫學大學附設中和紀念醫院社工師王春雅指出,「意見反映」是病人的權利,也是醫病間的溝通橋樑。醫院都會設有意見反映的管道,對於病家提出的各種意見,會盡量提供協助與解答,希望促進醫病溝通、提升醫療品質,建議民眾可以妥善運用,達到最好的溝通效果。

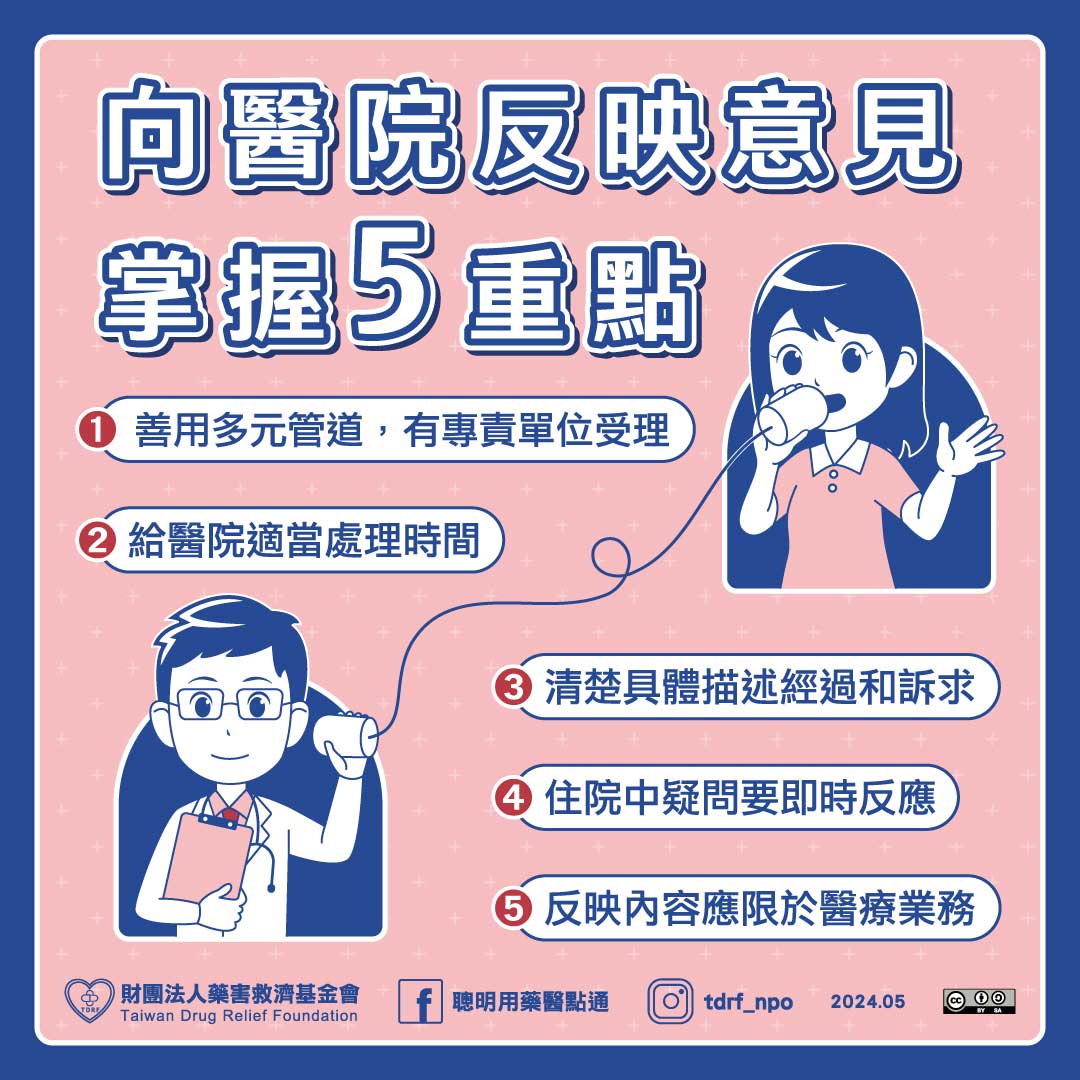

一般民眾應該如何向醫院反映需求,以及醫院的意見反映管道如何運作呢?藥害救濟基金會訪談王春雅社工師,整理出5大重點:

1. 多元管道可運用,有專責單位受理

王春雅社工師指出,醫院通常會提供多元的管道來瞭解病友意見,除了現場反映,還有申訴專線,或設置在明顯處的院長信箱或意見箱,多數醫院網站也會提供e化的意見信箱或留言版。而院內通常設有專責窗口,負責病友意見的整理和回復。

若病家反映了負面意見,例如對照護過程有疑慮、要求改善硬體設施等,負責窗口會在了解事件經過後,再給予回覆,或是透過內部程序,轉請相關單位進一步說明、溝通或檢討改善。反之,病家亦可利用這個管道,表達對醫療團隊或醫療過程的肯定或感謝。

2. 給醫院適當處理時間

「我們理解每則抱怨的背後,反映的是病家的心急與疑問。」王春雅社工師表示,各家醫院作業時間不同,大多會先回復病家已收到意見,將盡速處理,讓病家安心。有些意見可以由負責窗口即時回應,但是若涉及個案醫療處置、臨床作業流程等,通常會轉請相關單位協助釐清,則需要較長時間才能完整回復。

例如「就醫等太久」,往往讓病友為之氣結,也是常見的申訴內容,王春雅社工師表示,這涉及制度和結構因素,雖無法立即解決,但負責窗口能同理對方拖著病體久候的不舒服感受,會盡可能提供輔助的工具或資源,例如指導病人利用網站或候診APP來查詢看診、領藥等進度,不用一早就來等候。

3. 清楚具體描述經過和訴求

王春雅社工師說,民眾提出建議或疑問時,最好盡量把與事件相關的人、事情經過、時間、地點敘述清楚,有助於讓負責窗口快速掌握病人需要,醫療團隊也較能針對問題回應,或提供相對應的協助。

比如曾有家屬抱怨醫師趕病人出院,還強調聽說其他病人有同樣抱怨;事實上每個病人可以出院的條件不盡相同,病家向院方反映意見時,應該要讓院方知道,病人對於出院有哪些疑慮、需要什麼幫助,才有機會讓醫療人員針對疑慮,進一步確認及說明,或是與家屬討論後續照護方式,讓病人安心出院。

實務上,常見到病家情緒性的謾罵,或投訴某位醫療人員態度不佳,但不願表明自身身分,也未敘明時間地點,王春雅社工師說,即使醫院有心化解,但遇到這種狀況也無從查證、改善,無奈之下也只能當作黑函看待。

4. 住院中的疑問,建議即時反映

王春雅社工師提醒,若是住院中病人對於醫療照護過程有意見,建議最好當下立即反映,讓醫療人員能及時處理或加強溝通;若事後才反映,院方通常需要透過行政程序進行回溯調查,可能因此讓病友錯失即時溝通和獲得協助的機會,而當誤會或不滿持續累積,若醫療結果不如預期,也容易衍生爭議。

5. 意見反映內容應限於醫療業務

有些申訴內容為針對特定醫療人員的私領域議題(例如婚外情、家務事),或是在醫院以外的私人恩怨,若與醫療業務無關,由於不影響病人的就醫權益,醫院則無法處理這類的意見申訴。

藥害救濟基金會說明,民眾若有醫病溝通的問題、不知如何跟醫院反映意見,歡迎瀏覽醫療關懷資源專區(https://medcare.tdrf.org.tw/)或洽詢醫療關懷諮詢專線:(02)2351-0740。

本著作係採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權.